Joerg Stolz, sociologue des religions à l'Université de Lausanne. © Felix Imhof

Christianisme, islam, hindouisme, bouddhisme… Partout dans le monde, les grandes religions perdent du terrain selon un scénario quasi identique qui se déroule en trois phases sur deux siècles environ. C'est ce que démontre une étude internationale publiée dans Nature Communications, fruit d'une collaboration entre les universités de Lausanne, Oxford et du Maryland, qui a analysé les données de plus de 100 pays. Entretien avec le sociologue Jörg Stolz, à la tête de ces travaux.

Votre étude affirme que le déclin religieux suit trois étapes distinctes partout dans le monde. Expliquez-nous ce phénomène?

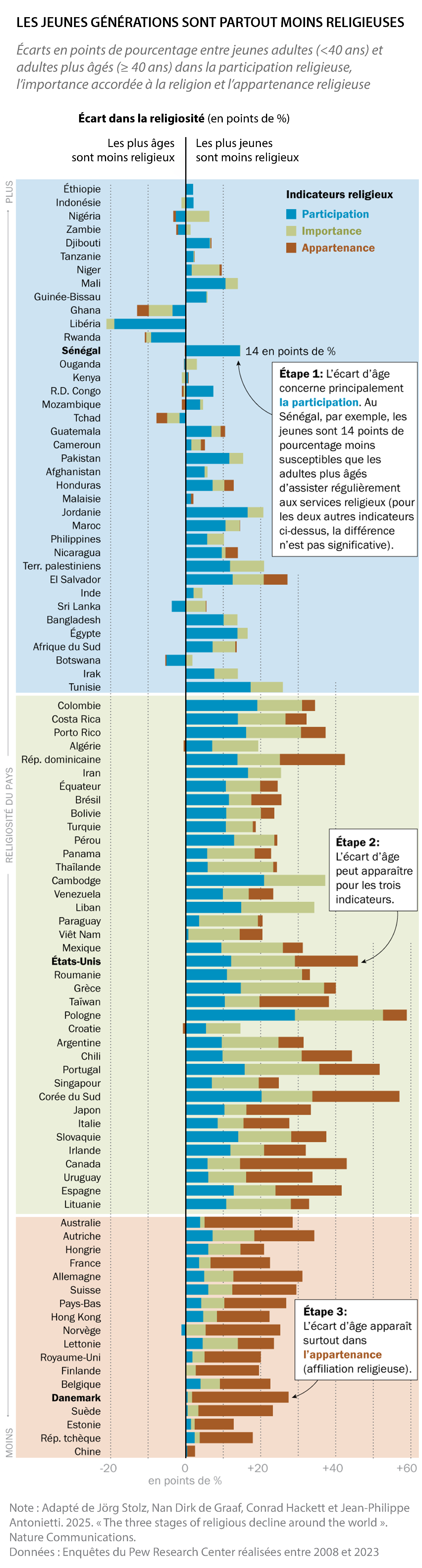

Nous avons analysé des données provenant de plus de 100 pays et nous avons découvert un schéma récurrent: la religiosité décline toujours dans le même ordre. D'abord, les gens arrêtent de participer aux services religieux – c'est la dimension la plus coûteuse en temps et en énergie. Ensuite, ils cessent de considérer la religion comme importante dans leur vie personnelle. Enfin, ils abandonnent leur affiliation religieuse. C'est ce que nous appelons la séquence Participation-Importance-Appartenance.

Vous analysez plus de 100 pays. Tous suivent ce schéma?

Presque tous. Ce qui est remarquable, c'est que ce modèle fonctionne pour les pays à majorité chrétienne, mais aussi pour les pays à majorité bouddhiste, hindou et même musulmane. Certains collègues pensaient que la sécularisation était uniquement un phénomène chrétien occidental. Nos données montrent le contraire.

Il y a quand même des exceptions... non?

Oui, notamment les pays post-soviétiques de l'Est comme la Russie ou la Géorgie. Ces pays connaissent un phénomène inverse: un renouveau religieux. Après la chute de l'Union soviétique en 1991, il y a eu des crises économiques, politiques et identitaires majeures. L'une des seules institutions qui a continué à fonctionner était l'Église orthodoxe. L'État qui est venu après s'est légitimé à travers cette orthodoxie. En Géorgie, on observe le renouveau le plus spectaculaire de tous.

Donc une crise économique peut inverser la tendance?

Exactement. Le mécanisme de la sécularisation fonctionne quand il y a modernisation: les gens gagnent assez d'argent pour vivre relativement bien, ils sont en sécurité. Lors d'une crise majeure comme celle de l'ex-Union soviétique, ce mécanisme ne fonctionne plus. C'est pour cela que ces pays sont des exceptions. En revanche, dans la plupart des pays en Afrique par exemple, même si la situation peut sembler instable, l'indice de développement humain – qui mesure la longévité, le PIB, l'alphabétisation – est en progression constante.

Qu'est-ce qui est innovant dans votre méthodologie?

L'idée centrale, que nous devons au sociologue britannique spécialiste de la sécularisation David Voas, est de classer les pays selon leur religiosité et de considérer cela comme un axe de temps théorique. C'est assez audacieux comme approche: nous disons que ces 200 ans de transition, tous les pays ne les vivent pas simultanément. L'Afrique commence à peine, l'Europe est déjà très avancée, les Amériques sont au milieu, et en Asie on a des pays très développés qui sont déjà loin dans la transition, comme Hong Kong ou la Corée du Sud.

Où se situe la Suisse dans ce processus?

La Suisse se situe au niveau de la troisième étape. La plupart des personnes ont déjà arrêté de participer aux rituels religieux ou de trouver la religion importante dans leur vie. En réalité, les plus âgées sont encore majoritairement membres des églises historiques, alors que les plus jeunes abandonnent cette appartenance. La Suisse n'est d'ailleurs absolument pas une exception. Nous suivons exactement le même chemin que les autres pays d'Europe de l'Ouest. Ce qui est frappant, c'est le caractère mécanique du processus: chaque génération de dix ans est systématiquement un peu moins religieuse que la précédente. La société suisse se sécularise par remplacement générationnel – les nouvelles générations arrivent déjà avec un niveau de religiosité plus faible. C'est un processus lent mais implacable, et c'est précisément pour cette raison qu'on peut le prédire avec fiabilité.

Cette transition prend combien de temps?

Environ 200 ans. Sauf s'il y a une grande crise – une troisième guerre mondiale, la destruction de l'État providence. Là, tout peut changer. Mais dans des conditions stables, le processus est prévisible.

À terme, la religion va-t-elle complètement disparaître?

On aura beaucoup moins de religion, c'est certain. Mais on a déjà aujourd'hui en Europe beaucoup moins de religion qu'auparavant. C'est incroyable à quel point la religion était importante il y a 100 ou 200 ans. En Suisse, notre dernière guerre était une guerre entre protestants et catholiques. On trouvait ça tellement important! Aujourd'hui, on se dit que c'est absurde.

Certains craignent qu'avec le déclin de la religion, les valeurs morales disparaissent aussi...

On peut se poser la question, mais empiriquement, on n'a pas l'impression que les pays avec moins de religiosité vont moins bien du côté des valeurs et des comportements prosociaux. Prenez la Suède, très peu religieuse: les gens se comportent bien, on ne vole pas, si quelqu'un oublie quelque chose, les gens vont le rendre. Les parents enseignent à leurs enfants qu'il faut dire bonjour, remercier, ne pas être égoïste. Tandis que dans les pays très religieux, il y a souvent beaucoup de corruption, beaucoup de violence.

La religion est-elle remplacée par d'autres formes de spiritualité?

C'est une grande question. Certains affirment que la spiritualité reste stable, simplement remplacée par une spiritualité plus individualiste: yoga, méditation, tarot, magie. Mais d'après nos données en Europe et aux États-Unis, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de véritable remplacement. La spiritualité holiste arrive tout juste à rester stable, mais elle n'est pas en croissance. Elle ne remplira jamais le vide qui se fait du côté religieux.

Pourquoi, selon vous?

Parce que les gens ont moins besoin du religieux. La religion remplit des besoins, mais elle les traite symboliquement. C'était un remède pour tout. En cas de maladie, on faisait un pèlerinage pour être guéri. Aujourd’hui, on a la médecine. Les grandes questions existentielles - comme pourquoi le monde existe - étaient des thèmes religieux majeurs, mais aujourd'hui on a la physique qui nous explique comment les choses se sont probablement passées. Pour la sécurité, on a l'État providence, les assurances. On peut toujours prier, mais on en a moins besoin. C'est pour cela que le vide n'a pas besoin d'être rempli par autre chose.

Propos recueillis par Kalina Anguelova

Stolz J, de Graaf ND, Hackett C, Antonietti JP. The three stages of religious decline around the world. Nat Commun. 2025 Aug 19;16(1):7202. doi: 10.1038/s41467-025-62452-z.